Swiftの変数定義を徹底解説!varとletの違いとは?

Swiftの世界では、変数を定義するために「var」と「let」の2つのキーワードを使用します。この2つのキーワードは、変数の定義に際して不可欠な要素ですが、初心者にとっては、その違いがわかりにくいという問題があります。この記事では、「var」と「let」の違いを徹底的に解説し、 Swiftの変数定義をより深く理解することを目的としています。rogrammingの初心者から経験者まで、 Swiftをより efectively活用するための知識をこの記事で身に付けましょう。

Swiftの変数定義を徹底解説!varとletの違いとは?

Swiftは、プログラミング言語であり、変数定義はその基本的な概念の1つです。変数定義には、varとletの2種類あり、それぞれ異なる役割を果たします。この記事では、Swiftの変数定義を徹底的に解説し、varとletの違いについて詳細に説明します。

変数とは何か?

変数とは、値を保持するための名前付きの箱のようなものです。値を代入すると、箱の中に値が保持されます。 Swiftでは、変数を定義するためにvarやletキーワードを使用します。

varキーワードとは?

varキーワードは、可変変数を定義するために使用します。可変変数とは、値を変更できる変数のことを指します。varキーワードを使用して定義された変数は、後から値を変更することができます。

| 例 | 説明 |

|---|---|

| var x: Int = 10 | xという名前の変数に10という値を代入 |

| x = 20 | xの値を20に変更 |

letキーワードとは?

letキーワードは、不変変数を定義するために使用します。不変変数とは、値を変更できない変数のことを指します。letキーワードを使用して定義された変数は、後から値を変更することができません。

| 例 | 説明 |

|---|---|

| let y: Int = 10 | yという名前の変数に10という値を代入 |

| y = 20 | エラー:yは不変変数であるため値を変更できない |

varとletの使い分け

varとletの使い分けは、問題の性質や要件によって異なります。基本的には、値を変更する必要がある場合はvar、値を変更する必要がない場合はletを使用します。

Swiftの型推論

Swiftは、型推論という機能を有しています。型推論とは、変数の型を自動的に推論する機能のことを指します。 Swiftでは、型推論によって、変数の型を明示的に指定する必要がありません。

総まとめ

本記事では、Swiftの変数定義を徹底的に解説し、varとletの違いについて詳細に説明しました。変数定義は、プログラミングの基本的な概念の1つであり、 Swiftのプログラミングにおける基礎知識を身につけることが重要です。

JavaScriptのletとvarの違いは?

JavaScriptのletとvarの違いは、宣言のスコープと再代入の有無にあります。

スコープの違い

letはブロックスコープを持つため、宣言されたブロック内でのみ有効です。一方、varは関数スコープを持つため、関数内でのみ有効です。

- letは、ブロック内のどこでも宣言可能

- varは、関数のどこでも宣言可能

- letは、宣言されたブロック外ではアクセス不可

再代入の違い

letは再代入を許可しません。一方、varは再代入を許可します。

- let: 再代入不可

- var: 再代入可

- letは、宣言された値を変更不可

ホイスティングの違い

varはホイスティングの影響を受けます。一方、letはホイスティングの影響を受けません。

- var: ホイスティングの影響を受ける

- let: ホイスティングの影響を受けない

- varは、宣言前に使用可能

Constとletは何の略ですか?

Constとletは、何の略ですか?

Constとletは、JavaScriptの宣言文のキーワードです。Constはconstantの略で、letは「let変数」の略です。

Constの特徴

Constは、宣言された値を一度設定した後、変更することができないことを意味します。

- 一度設定された値は、再代入することができない。

- Constは、ブロックスコープ Crawling Ruleに基づいて範囲を決める。

- Constは、変数の宣言に使用する。

letの特徴

letは、宣言された値を一度設定した後、変更することができることを意味します。

- 一度設定された値は、再代入することができる。

- letは、ブロックスコープ Crawling Ruleに基づいて範囲を決める。

- letは、変数の宣言に使用する。

Constとletの主な違い

Constとletの主な違いは、再代入の可否です。

- Constでは、再代入することができない。

- letでは、再代入することができる。

- そのため、Constは不変の値を宣言するのに使用し、letは可変の値を宣言するのに使用する。

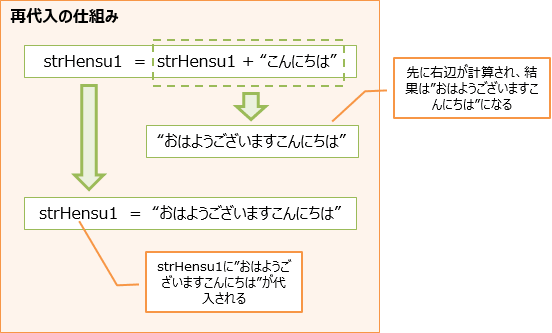

変数の再代入とは?

変数の再代入とは、プログラミングにおいて、既に値が代入された変数に、新しい値を代入することを指します。この操作により、変数の値が更新されます。

再代入の目的

変数の再代入の目的は、プログラムの実行中、値を変更する必要がある場合に使用します。例えば、ユーザーの入力を反映するために変数の値を更新する場合や、計算結果を変数に代入する場合などがあります。

- 値の更新

- 計算結果の代入

- ユーザーの入力反映

再代入の例

例えば、次のようなプログラムがあります。

x = 5

x = x 2

print(x) 出力結果:10

この例では、変数xに初めに5という値が代入されます。次に、xの値を2倍にして、結果をxに再代入します。最後に、print文でxの値を出力します。

- 初期値の代入

- 計算結果の代入

- 結果の出力

注意点

変数の再代入には、注意点があります。値の喪失が起きる可能性があります。例えば、次のようなプログラムがあります。

x = 5

y = x

x = 10

print(y) 出力結果:5

この例では、変数xに5という値が代入され、変数yにxの値を代入します。次に、xの値を10に再代入します。最後に、print文でyの値を出力します。すると、yの値は5のまま変わらないことがわかります。

- 値の喪失

- 副作用の起こりやすさ

- バグの原因になる恐れ

よくある質問

Swiftの変数定義について、varとletの違いは何ですか?

varとletは、 Swiftの変数定義において、非常に重要な役割を果たします。まず、varは、変数の値を自由に変更することができる変数定義햘을指します。一方、letは、定数の値を一度設定したら、変更することができない定数定義を指します。したがって、変数の値を変更する必要がある場合にはvarを使用し、値を変更しない場合にはletを使用します。

Swiftの変数定義の基本ルールは何ですか?

Swiftの変数定義には、基本的に3つのルールがあります。第一に、変数名は半角英数字とアンダースコアのみを使用することができます。第二に、変数名の先頭文字は、小文字で始まることになっています。第三に、変数名には、予約語を使用することはできません。これらのルールに従うことで、 Swiftの変数定義を適切に行うことができます。

varとletの使い方の例を教えてください

varとletの使い方を例えば説明します。varの例として、`var x = 10`と宣言することで、xの値を10として設定し、自由に変更することができます。一方、letの例として、`let y = 20`と宣言することで、yの値を20として設定し、変更することができません。また、`var`と`let`を組み合わせて使用することもできます。例えば、`var x = 10; let y = x`と宣言することで、xの値を10として設定し、yの値をxの値に設定することができます。

Swiftの変数定義の فيهاgltlandingは何ですか?

Swiftの変数定義にはhangingという概念があります。hangingとは、変数定義の際に、型アノテーションや初期化子を省略することを指します。例えば、`var x = 10`と宣言する代わりに、`var x`と宣言することで、xの型を省略することができます。ただしhangingを使用するには、明確に型を指定する必要があります。また、hangingを使用することで、コードの可読性が低下するため、適切に使用する必要があります。

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Swiftの変数定義を徹底解説!varとletの違いとは? puedes visitar la categoría Puroguramingu.