バッチファイル講座: call :ラベル名でコードをスッキリ!

バッチファイルを編集する上で、特に複雑な処理を実現するには、ラベルやgosubコマンドを効果的に利用することが重要です。ラベルを使用することで、コードの流れを整理し、複雑なロジックを簡単に実現することができます。そんな中、callコマンドとラベルを組み合わせることで、よりスッキリとしたコードを実現することができます。この記事では、callコマンドとラベルを組み合わせることでバッチファイルのコードをスッキリとする方法を紹介します。

バッチファイル講座:callコマンドによるラベルジャンプの便利な使い方

バッチファイル内でのコードのジャンプや分岐を行うために、callコマンドを使用することができます。callコマンドは、指定されたラベル名にジャンプすることで、コードの流れを制御することができます。 特に、バッチファイル内の複数の処理をまとめるために、ラベル名を使用してコードをスッキリさせることができます。

callコマンドの基本的な使い方

callコマンドは、基本的には以下の形式で使用します。 call :ラベル名 この形式で使用することで、指定されたラベル名にジャンプします。

| コマンド | 説明 |

|---|---|

| call :ラベル名 | 指定されたラベル名にジャンプする |

ラベル名の指定方法

ラベル名は、バッチファイル内のどこかに指定する必要があります。ラベル名は、コロンの後ろに指定する必要があります。 例えば、以下のようにラベル名を指定することができます。 :ラベル名 echoTPL goto :ラベル名

| ラベル名 | 説明 |

|---|---|

| :ラベル名 | ラベル名の指定 |

| echoTPL | TPL形式でのラベル名の指定 |

| goto :ラベル名 | gotoコマンドでのラベル名の指定 |

callコマンドによる複数の処理のまとめ

callコマンドを使用することで、バッチファイル内の複数の処理をまとめることができます。例えば、以下のようにcallコマンドを使用することができます。 call :処理A call :処理B call :処理C

| 処理名 | 説明 |

|---|---|

| :処理A | 処理Aのまとめ |

| :処理B | 処理Bのまとめ |

| :処理C | 処理Cのまとめ |

callコマンドの注意点

callコマンドを使用する際には、以下の点に注意する必要があります。 ラベル名を重複して使用しないようにする必要があります。またgotoコマンドとの併用には注意する必要があります。

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| ラベル名の重複 | ラベル名を重複して使用しないようにする |

| gotoコマンドとの併用 | gotoコマンドとの併用には注意する |

callコマンドの応用例

callコマンドを応用することで、バッチファイルの柔軟な制御が可能になります。例えば、以下のようにcallコマンドを応用することができます。 call :メインループ call :サブルーチン call :エラーハンドリング

| 応用例 | 説明 |

|---|---|

| :メインループ | メインループの制御 |

| :サブルーチン | サブルーチンの制御 |

| :エラーハンドリング | エラーハンドリングの制御 |

バッチ処理でecho offとは何ですか?

バッチ処理では、echo offコマンドを使用して、コマンドの出力結果を非表示にすることができます。このコマンドを使用することで、バッチ処理のログファイルに不要な情報が記録されないようにすることができます。

echo offコマンドの効果

echo offコマンドを使用することで、以下のような効果があります。

- コマンドの出力結果を非表示: コマンドの実行結果が画面に出力されません。

- ログファイルのサイズ削減: ログファイルに記録される情報量が少なくなり、サイズが削減されます。

- パフォーマンスの向上: 不要な情報の出力を行わないため、バッチ処理のパフォーマンスが向上します。

echo offコマンドの使用方法

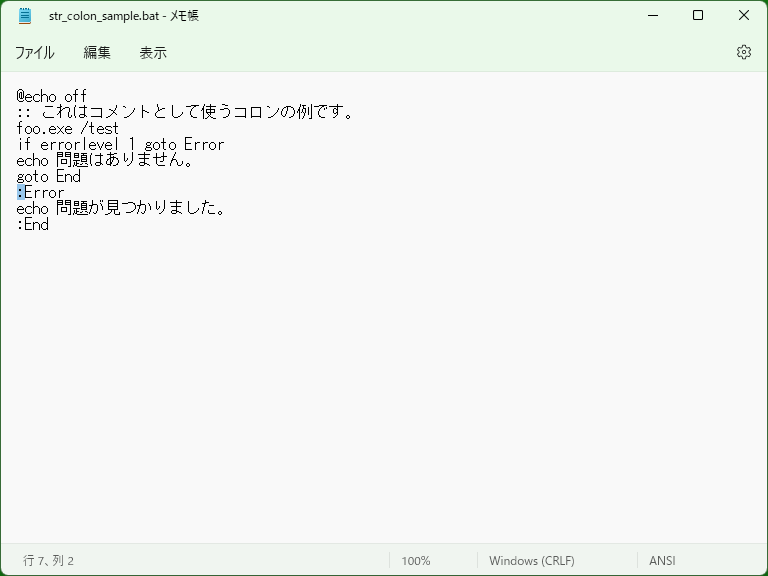

echo offコマンドを使用するには、バッチファイルの先頭に「@echo off」という行を追加する必要があります。これにより、バッチ処理中のコマンドの出力結果が非表示になります。

- @echo offの指定: バッチファイルの先頭に「@echo off」という行を追加する。

- コマンドの実行: バッチ処理中のコマンドを実行する。

- 出力結果の非表示: コマンドの出力結果が非表示になり、ログファイルには記録されません。

echo onコマンドとの違い

echo offコマンドの対義語であるecho onコマンドがあります。このコマンドを使用すると、コマンドの出力結果が画面に出力されます。

- echo onコマンドの指定: バッチファイル中で「echo on」という行を追加する。

- コマンドの出力結果: コマンドの出力結果が画面に出力されます。

- ログファイルの記録: ログファイルにコマンドの出力結果が記録されます。

コマンドプロンプトでコロン(:)の意味は?

基本的な意味

コマンドプロンプトでコロン(:)は、ラベルやターゲットを指定するために使用される특별記号です。例えば、`goto`コマンドでジャンプ先を指定する場合、コロンを使用してラベルを指定します。

コロン(:)の使用例

コマンドプロンプトでコロン(:)は、以下のような使用例があります。

- ラベル指定:`goto :label`のように、コロンを使用してラベルを指定します。

- ターゲット指定:`call :target`のように、コロンを使用してターゲットを指定します。

- パラメータ指定:`set :param`のように、コロンを使用してパラメータを指定します。

注意点

コマンドプロンプトでコロン(:)を使用する際には、以下のような注意点があります。

- スペース文字を含まない:コロン(:)の前後にスペース文字を含まないようにします。

- 大文字小文字を区別:コマンドプロンプトでは、大文字小文字を区別します。

- 予約語との競合:コロン(:)を使用する際には、予約語との競合に注意します。

バッチファイルのセミコロンの意味は?

バッチファイルのセミコロンの意味は、コマンドの区切りを示すために使用されます。具体的には、複数のコマンドを一行に書く際に、各コマンドの区切りとしてセミコロンを使用します。

セミコロンの基本的使用方法

バッチファイル内でセミコロンを使用する基本的な方法は、複数のコマンドを一行に書く際に使うことです。この場合、各コマンドの区切りとしてセミコロンを使用し、順番に実行されます。

- 例えば、DIRとCOPYの両方のコマンドを一行に書く場合は、DIR;COPYのように書きます。

- この場合、まずDIRコマンドが実行され、次にCOPYコマンドが実行されます。

- セミコロンによるコマンドの区切りは、コマンドの実行順序を保証します councill

セミコロンの注意点

セミコロンの使用には、注意する点がいくつかあります。まず、スペースの有無に注意する必要があります。セミコロンとコマンドの間にスペースが必要ない場合もありますし、スペースが必要な場合もあります。

- 例えば、DIR; COPYのようにスペースを入れると、エラーになる場合があります。

- 一方、DIR;a;COPYのようにスペースを入れない場合は、正常に実行されます。

- また、セミコロンを使用する場合、コマンドの終了を示す点にも注意する必要があります。

セミコロンの代替方法

セミコロンの代替方法はいくつかあります。例えば、 Ampersand(&) を使用する方法や、 cmd.exe の /k オプションを使用する方法などです。

- Ampersand(&) を使用する方法では、DIR & COPYのように書きます。

- この場合、DIRコマンドが完了した後にCOPYコマンドが実行されます。

- cmd.exe の /k オプションを使用する方法では、cmd /k DIR & COPYのように書きます。

バッチファイルでパーセント2つは何ですか?

バッチファイルでは、パーセント記号(%)を2つ使用する場合、特殊な意味を持つことがあります。那 چیستかを見ていきましょう。

パーセント2つの基本的な意味

パーセント2つ(%%)は、バッチファイルでは、文字列リテラルを表します。つまり、パーセント記号そのものを文字列として扱うことを意味します。この場合、パーセント記号は特別な意味を持たず、単に文字列の一部として扱われます。

パーセント2つの使用例

パーセント2つは、バッチファイル内でのみ使用することができます。例えば、以下のコマンドでは、パーセント2つを使用して、文字列リテラルを出力しています。

- echo %% → %

- set str=%%hello%% → str=%hello%

パーセント2つの注意点

パーセント2つを使用する場合、注意する点がいくつかあります。

- コマンドプロンプトでは、パーセント記号が特殊な意味を持つため、バッチファイル内でのみ使用することができます。

- パーセント2つを使用する場合、文字列リテラルとして扱われるため、特別な意味を持たないことに注意する必要があります。

- パーセント2つを誤って使用すると、バッチファイルの動作に問題が生じるため、使用する際は注意する必要があります。

よくある質問

バッチファイルでラベル名を使用する目的は何ですか?

バッチファイルでラベル名を使用する目的は、コードの構造化と再利用性を高めることです。ラベル名を使用することで、同じコードを複数の場所で使用することができます。また、ラベル名でコードを呼び出すことで、コールバック関数のような動作を実現することができます。例えば、エラーハンドリングの際には、エラーメッセージを出力するラベル名を設定し、エラーが発生した場合にはそのラベル名を呼び出すことで、エラーメッセージを出力することができます。

call コマンドとラベル名の関係は何ですか?

call コマンドとラベル名の関係は、ラベル名の呼び出しです。call コマンドは、指定されたラベル名の位置にジャンプし、そのラベル名以下のコードを実行します。つまり、call コマンドは、指定されたラベル名のコードを呼び出すための命令です。例えば、call :ラベル名の形式で、:ラベル名以下のコードを呼び出すことができます。

バッチファイルでラベル名を使用する利点は何ですか?

バッチファイルでラベル名を使用する利点は、コードの簡潔化とメンテナンス性の向上です。ラベル名を使用することで、重複するコードを削減することができます。また、ラベル名を使用することで、コードの構造化を図ることができます。例えば、複数の条件分岐をラベル名で実現することで、コードの見通しが良くなり、デバッグも容易になります。

バッチファイルでラベル名を使用する注意点は何ですか?

バッチファイルでラベル名を使用する注意点は、ラベル名の重複です。同じラベル名を複数の場所で使用すると、予期しない動作が発生することがあります。したがって、ラベル名を一意的に設定する必要があります。また、call コマンドを使用する際には、ラベル名の存在を確認する必要があります。ラベル名が存在しない場合には、エラーが発生するためです。

Si quieres conocer otros artículos parecidos a バッチファイル講座: call :ラベル名でコードをスッキリ! puedes visitar la categoría Puroguramingu.