【CSS】隣接セレクタを使いこなす

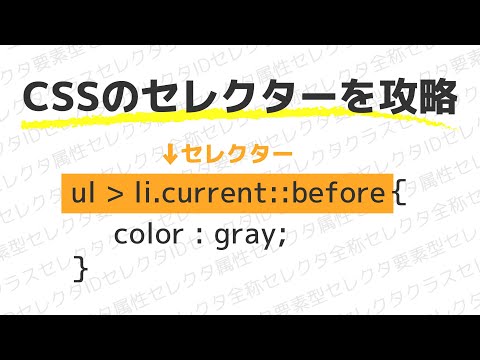

CSSのセレクタの中には、隣接セレクタという強力な武器があります。那intosh、ulやolなどのリストアイテムをスタイリングする際に使用することが多く、また複雑なレイアウトでも容易にスタイルを適用できる優れたツールです。しかし、隣接セレクタの使い方を誤ると、スタイルが適用されないという問題に遭遇することがあります。本稿では、隣接セレクタの基礎知識とその活用方法を詳しく紹介し、ウェブデザイナーやフロントエンドエンジニアの皆さんがより効果的にCSSを使用できることを目的としています。

【CSS】隣接セレクタの効率的な使い方

隣接セレクタは、HTMLドキュメントの隣接要素にスタイルを適用するために使用するCSSセレクタです。このセレクタを上手に使えば、コードの重複を避けることができ、効率的かつ効果的なスタイリングが実現できます。

隣接セレクタの基本

隣接セレクタは、隣接する要素にスタイルを適用するために使用するセレクタです。通常、隣接セレクタは、隣接という単語を表す「+」文字で表されます。例えば、`h1 + p`というセレクタでは、h1要素のすぐ隣にあるp要素にスタイルを適用します。

| セレクタ | 説明 |

|---|---|

| h1 + p | h1要素の隣にあるp要素 |

| p + img | p要素の隣にあるimg要素 |

隣接セレクタの種類

隣接セレクタには、2つの種類があります。隣接兄弟セレクタと一般兄弟セレクタです。 隣接兄弟セレクタは、隣接する要素にスタイルを適用するために使用するセレクタです。例えば、`h1 + p`というセレクタでは、h1要素のすぐ隣にあるp要素にスタイルを適用します。 一般兄弟セレクタは、同じ親要素を持つ要素にスタイルを適用するために使用するセレクタです。例えば、`h1 ~ p`というセレクタでは、h1要素と同じ親要素を持つp要素にスタイルを適用します。

| セレクタ | 説明 |

|---|---|

| h1 + p | 隣接兄弟セレクタ |

| h1 ~ p | 一般兄弟セレクタ |

隣接セレクタの利点

隣接セレクタを使用することで、コードの重複を避けることができます。例えば、同じスタイルを適用する要素が複数ある場合、個別にスタイルを定義する必要がありません。隣接セレクタを使用することで、1つのスタイルで複数の要素に適用することができます。

隣接セレクタの使用例

隣接セレクタは、様々な場面で使用することができます。例えば、ナビゲーションバーのスタイルを適用するときや、フォームのスタイルを適用するときなどに使用することができます。

隣接セレクタの注意点

隣接セレクタを使用するときには、注意する点があります。例えば、隣接セレクタは、IE6以下ではサポートされていません。また、隣接セレクタを使用するときには、スタイルが適用される要素の順序を考慮する必要があります。

よくある質問

隣接セレクタとは何ですか?

隣接セレクタは、CSSで隣り合う要素を選択するためのセレクタです。隣接セレクタは、隣り合う要素の間に半角スペースを入れて記�述べられます。例えば、「h1 + p」は、h1要素の直後に続くp要素を選択します。隣接セレクタは、隣り合う要素間に他の要素がなくても選択することができます。

隣接セレクタの種類は何ですか?

隣接セレクタには、隣接兄弟セレクタと一般兄弟セレクタの2種類があります。隣接兄弟セレクタは、隣り合う要素の間に半角スペースを入れて記述され、隣り合う要素の直後に続く要素を選択します。一方、一般兄弟セレクタは、隣り合う要素の間に波ダッシュを入れて記述され、隣り合う要素のどこかに続く要素を選択します。

隣接セレクタの使い所はどこですか?

隣接セレクタは、 특に隣り合う要素のスタイルを統一する必要がある場合に使用されます。例えば、見出し要素(h1、h2、h3など)の直後に続く段落要素(p)のスタイルを統一したり、リスト要素/liの隣り合う要素のスタイルを統一するなどに使用されます。隣接セレクタを使用することで、CSSのコードを簡潔にし、保守性を高めることができます。

隣接セレクタの問題点は何ですか?

隣接セレクタの問題点として、Internet Explorer 6以下では対応されていないことが挙げられます。また、隣接セレクタを使用することで、CSSのコードが複雑になる場合もあります。さらに、隣接セレクタを使用することで、viewportのサイズによってスタイルが変わる場合もあります。このような問題点を考慮して、隣接セレクタを使用する必要がある場合には、プロジェクトの要件やブラウザーの互換性を考慮する必要があります。

Si quieres conocer otros artículos parecidos a 【CSS】隣接セレクタを使いこなす puedes visitar la categoría Webukaihatsu.